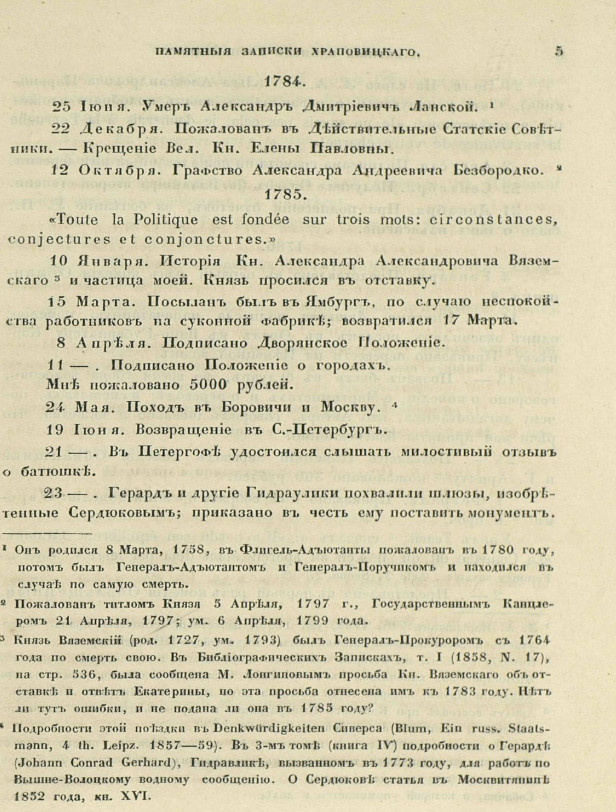

редакции

Всемирная история торговли в стиле Сатирикона: часть 5. «Царский калмык» или история крупнейшей гидросистемы Европы

Известно, что его, имевшего при рождении имя Бароно, был он сыном мастера по изготовлению луков и седел и провел несколько лет в ламаистском монастыре, взяли в плен в районе Селенги сыновья Демьяна Многогрешного, бывшего гетмана Запорожского, сосланного в Сибирь, и продали в рабство приказчику Ивану Сердюкову из Иркутска, за 10 рублей.

Сильно позже, в допросных записях тайной канцелярии, а потом и канцелярии синодальной, будет записано, что при рождении он был Бароно Селенгиновым, или Именгеновым, или Зотохоновым (все это бессмыслица, фамилий в Монголии и по сей день нет).

Кроме этого, есть «статейные списки» князя Головина, где утверждается, что он сын монгольского тайши (князя), желавшего перейти в российское подданство. Впрочем, это все сильно более поздние записи, а в то время все эти рассказы вряд ли были важны для 13-летнего пленника, ставшего рабом — все описанное, каким бы оно ни было — прошлое, а жить-то надо было в настоящем, да еще и о будущем (какое, скажите, у раба будущее?) думать.

Сердюков, однако, отнесся к своему рабу по-христиански, как мало кто в Сибири тех лет к рабам относился: усыновил, крестил, нарек Михаилом и дал свою фамилию и даже отдал его к местному дьячку, обучиться грамоте.

Бывшему рабу было 17 лет, когда нареченный отец перебирается в Москву, и 22 (1700 год), когда он умирает — Михаил к тому времени уже в приказчиках у купца Евреинова — связи и репутация его нареченного отца помогают найти хорошее место, но никакие связи не помогли бы оказаться в приказчиках у самого Евреинова, если таланта у тебя нет — желающих ему служить, без преувеличения, миллионы.

Евреинова по делу считают одним из самых богатых в России, а еще — он на хорошем счету у самого царя.

Вот царь-то и «отбирает» Сердюкова у Евреинова (известно, что до нужных ему людей Петр I был жаден, а вот чем именно сразил при первой же их встрече этот «калмык» самого царя — неизвестно, версий много, но все они — сплошная «литературщина») и самолично велит записать его в новгородское купечество, причем новоявленный купец получает от самого царя подряды на поставку продовольствия в армию.

Словом, судьба оказалась к бывшему рабу и человеку без роду-племени жалостлива, и подкинула ему шанс — да еще какой!

Вот тогда и появляется у него прозвище «царский калмык» — окружающие надивиться не могут странностям Фортуны и взлету этого странного для них, хотя бы по облику, человека из ниоткуда.

Судя по всему, дела у «калмыка» идут неплохо, шанс свой он поймал (что, согласитесь, далеко не у каждого выходит!), дело у него спорится, поставки продовольствия в разгар Северной войны — дело прибыльное, хотя и сложное — уровень логистики почти нулевой, все отстраивается с нуля, никак работающих схем не существует, спасает смекалка и расчет — и вот с этими качествами у Сердюкова, как выясняется, полный порядок.

В 1705-м он женится на дочери новгородского таможенного подьячего, устраивает у Вышнего Волочка винокуренный завод, армейские подряды тоже никуда не делись — живи и не горюй.

Вот только в Вышнем Волочке к тому моменту уже два года как идут гидротехнические работы — царскому стольнику и воеводе князю Гагарину поручено прорыть канал между реками Цной и Тверцой — в том месте, где с самых древнейших времен был волок.

Канал этот должен был соединить волжскую водную систему с балтийской — без него новая царская забава — строящийся Санкт-Петербург — выжить шансов не имела, с продовольствием на облюбованных царем болотах было плохо, а до доставки импортного продовольствия морем было еще ой как далеко. Князь взялся за дело лихо — на строительство собрали аж 6 тысяч человек и 500 подвод, а руководил всем работами выписанный из Голландии инженер Адриан Гаутер и десять его соотечественников — «шлюзных мастеров». Все строительство проходит на глазах Сердюкова и работы эти почему-то страшно его занимают. Совершенно неведомо, чего ему не сиделось дома с молодой женой при винокурне, только вот, вспоминают, что отныне — куда Гаудер, туда и Сердюков — донимает иностранца вопросами — почему так, отчего этак, для чего то, зачем сё, вместе со шлюзными мастерами работает и сам во все мелочи вникает, познавая дело не только головой, но и руками — словом, на годы, пока канал строился, Сердюков научился не только читать чертежи, но сам их чертил и составлял, понимал уже, для чего дамбы и запруды и как шлюзы работают, причем учился для себя и в удовольствие — вот точно можно сказать, что знать он не знал, зачем ему это — инженеров-то и без него хватало. На него, кстати, голландцы даже пеняли князю — мол, приставучий и прилипчивый, мешает — но только князь на их ворчания внимания не обращал — «калмык»-то был не простой, а царский, а кроме того — догадайтесь, кто ведал поставками для работ и рабочих во время строительства? Словом, с Сердюковым особо-то не поспоришь, да и, как выяснилось, вникал в дела он быстро и советы давал толковые. В 1709-м канал (2811 метров длиной и 15 шириной), наконец, открыли, и пошли по нему первые баржи. Может, кому-то масштабы покажутся скромными — в Европе в те времена уже существовали в десятки километров, еще римские инженеры умели их строить, в Китае и вовсе с самых древних времен существовал уже Даюньхэ, Великий канал, протяженностью более чем в 1700 километров — да только вот в России такое гидротехническое сооружение было первым. Царь работой был очень доволен, канал велел именовать Гагаринским, инженеров наградил, словом — все вроде бы хорошо, вот только в следующем году канал вдруг обмелел, и баржи по нему пройти не смогли. Выяснилось, что Гаутер-то инженер хоть и толковый, но проблемы маловодья преодолеть не сумел, да и задачи решить вопрос с судоходством системно не имел — а были еще пороги на реке Мста, которые обнажил отток воды в канал и о которые разбивалось немало судов. В итоге за сезон скапливалось у канала много судов, и большая часть его пройти до конца навигации не успевала, приходилось действовать по старинке: разгружать баржи, везти товар (а главным товаром было зерно) гужевым транспортом, что, во-первых, обходилось примерно в 10 раз дороже, а во-вторых, маломощные, по вместимости, повозки, потребностей большого города, армии и флота, удовлетворить не могли — емкость их была сильно меньше, чем любого, даже очень маленького, судна. В 1718-м Цна и вовсе разбушевалась — размыла канал, обошла шлюз, изменив русло, и стала несудоходной. Во всем винили проклятых басурман (хотя не их одних — канал переименован был из Гагаринского в Тверецкий), но на деле, как говорят гидротехники, проблемы были в отсутствии ухода за сооружениями и ненадлежащем их содержании — вернее было сказать, что дела по уходу за сооружением были брошены на самотек. Все эти события, как мы знаем, проходят на глазах у Сердюкова, для которого чужая беда только в прибыток — он занят поставками подвод и неплохо на этом зарабатывает. Опять-таки, вот скажите, что сподвигло его бомбардировать царя своими прожектами по переустростройству «вышневолоцкой перекопи», вместо того, чтобы сидеть себе тихо и грести лопатой деньги? В 1719-м Сердюков зван в Петербург к царю лично: Петр проверяет все его чертежи и расчеты и убеждается, что «калмык» и в самом деле дело знает, и отныне в его руки передается относительно скромное финансирование и управление многочисленной рабочей силой. Сам Петр, который и проводил «спрос» с Сердюкова лично, в деле разбирался и знаниями своего старого знакомого остался очень доволен — настолько, что подарил ему книгу француза Буйе, одного из ведущих гидротехников Европы, которая называлась «Книга о способах, творящих водохождение рек свободное», или, как называл ее Петр, «Книга слюзная» (шлюзная) — Петр лично переписал одну из её глав, а сама книга стала первой в российской истории технической литературой, переведенной на русский. Обласканный и мотивированный самим царем Сердюков спешит домой, и — дело завертелось. Слухи ходили, что Сердюков при деле себя не забывал, богател (доносов в столицу отправлено было преизрядное количество), да только дело-то делал: перегородил реку Шлина, устроив там первое в России водохранилище и построив бейшлоты — водоспуски, что дало приток воды в Цну и наполнило канал. Водохранилище позволяло накапливать воду в период между навигациями и наполнять канал в судоходный период. Кроме того, 40 порогов на Мсте, известные как Боровицкие, были расчищены, для чего Мста была перекрыта временными дамбами с двух сторон — такое до Сердюкова никто на Руси не делал. В итоге схема, реализованная Сердюковым, и в самом деле выглядела оригинально и необычно: водохранилище накапливало воду, которая поступала в гидросистему перед проходом больших караванов. То есть работала она не постоянно, а периодически (суда, как и воду, приходилось «накапливать»), зато работала безотказно и предсказуемо. Полностью судоходство по вышневолоцкой системе было возобновлено в 1722 году, и с тех пор при Сердюковых работало все безотказно. Сердюков показал себя еще и толковым коммерсантом — когда понял, что правительство просто не в состоянии финансировать работы на канале, предложил иную схему — он получал от правительства своего рода концессию сроком на 50 лет: он за свой счет содержал, развивал и ремонтировал всю водную систему, за что имел право собирать с проходивших судов мзду, а кроме того, имел право на долю за пользование водой для водяных двигателей от окрестных мельниц и винокурен, и получал монопольное право на устройство кабаков и лавок на прилегающих территориях (кабак, кстати — это не только про питье, но и про еду и ночлег тоже, что в условиях «накопления судов», как вы понимаете, было востребовано). Царь за работой следил и царское внимание в те неспокойные времена лишним не было — врагов у Сердюкова хватало, недовольных хватало — местные жители, помещики, монастыри, через земли которых прошли гидросооружения (воля царская — компенсаций-то никто не получал, земли просто изымались), ямские артели, купцы, промышленники, привод машин которых — водяные колеса — опущены были в отведенным Сердюкову воды, а пуще прочих — кабатчики, которые отныне с денежных вышневолоцких мест, уступив свои выгоды «калмыку» — словом, Сердюков обзаводится охраной, а после того, как неизвестные сожгли его кожевенный завод, царь велит учинить сыск и присылает «калмыку» своих охранников из числа семеновцев. Постепенно, однако, все как-то утряслось, и порядок на «перекопи» был восстановлен. Более того, отныне указания Сердюкова, даже самые строгие, выполнялись уже без вопросов, даже после смерти Петра — например, в 1740-м введен будет стандартный размер судов для прохода в каналы — длина, ширина, осадка — превышающих параметры безжалостно отправляли прочь. В 1743-м бывший раб и его старший сын Иван был пожалован императрицей Елизаветой Петровной дворянством. Правда, в 1754-м умирает Михаил Сердюков, а в 1761-м утонул его старший сын и единомышленник, Иван, дело переходит к младшему сынку «калмыка», тоже Михаилу, который ни инженерными, ни коммерческими, ни управленческими талантами не блистал — при нем система сильно деградирует, на него жалуются купцы — мол, он специально задерживает движение судов, чтобы команды больше тратились в его кабаках, на деле же просто дело поставлено дурно — и уже через три года над водной системой назначено внешнее, правительственное управление. В 1774-м, однако, сама судьба сжалится над Сердюковым-младшим: после долгих тяжб и проволочек принято будет решение о выкупе у него дарованных ему привилегий за 176 тысяч рублей — сумма очень большая, но как ей распорядился младший сын «калмыка» и как сложилась его жизнь — не известно.Зато про канал все известно — с 1773-го, когда образовался департамент водных путей сообщений, граф Яков Сиверс и эту, довольно сложную систему, взял под свой контроль. К началу XIX века продолжавшаяся больше четверти века модернизация канала привела к тому, что стоимость прохода судов от Рыбинска (в те годы грузы вверх по Волге шли две навигации: за одно лето бурлаки дотягивали баржи до Рыбинска, где зимовали и перегружали грузы на суда с меньшей осадкой, с расчетом на мелководье, а по весне тянули грузы дальше) до Петербурга снизилась вдвое, а тоннаж вырос в три раза. Правда, c второй половины XIX века система приходит в упадок — практически дублирующая её железная дорога «отнимает» у нее грузы, ввод одной только линии Москва — Петербург снижает трафик по каналам в три раза, а к концу столетия Вышневолоцкая система уже и вовсе заброшена, шлюзы закрыты (открываются только для сплава леса), а перевозка грузов прекращена. При Советской власти систему реконструировали (из загадочных соображений «безопасности»), правда, к возрождению транспортного судоходства это так и не привело, зато были построены две ГЭС — малюсенькая Тверецкая и и совсем уже крошечная Цнинская. Все эти пертурбации привели к тому, что река Тверца стала сильно полноводнее, чем была от природы, а Мста из довольно большой реки превратилась чуть ли не в ручей, но в этом уж вины «царского калмыка», проделавшего путь от пленника-раба до одного из самых выдающихся инженеров своего времени, Михаила Сердюкова, согласитесь, нет. В последствии к род Сердюковых ещё вспоминается в отношении канала, когда Екатерина II путешествовала в 1785 году по Волхову. В числе её статс-секретарей присутствовал внук Сердюкова Храповицкий Александр Васильевич, который описывая путешествие в «Памятных записках Храповицкого» привёл следующую запись: «Герард (от редакции: Иван Кондратьевич Герард, российский военный инженер) и другие гидравлики похвалили шлюзы, изобретённые Сердюковым; приказано в его честь поставить монумент». В дальнейшем системой управлял новгородский губернатор Яков Сиверс, который привнёс многое в существующую систему, но, как говорится, это уже другая история.